Alan Moore, Nietzsche y el despertar adulto del cómic en los años ochenta.

Leí Miracleman siendo un zagal, en COU, en pleno estudio de la filosofía de Nietzsche, un momento vital en el que la filosofía deja de ser un temario escolar y empieza a convertirse en una herramienta para pensar el mundo. Ni qué decir que aquel año, las únicas tres series que seguía en el quiosco (Miracleman, V de Vendetta y Animal Man) me impactaron muy especialmente.

El despertar: de Mike Moran al mito

El inicio de la obra, dibujado por Garry Leach, es deliberadamente gris, contenido, casi anodino. Mike Moran es un periodista cualquiera, con migrañas, con una vida sin brillo, con una sensación constante de desgaste. Moore no nos presenta al héroe como promesa, sino como desgaste previo. La palabra mágica, ese “Kimota” que invierte la realidad, no funciona aquí como una puerta a la aventura, sino como un acto de revelación ontológica: no convierte a Moran en Miracleman, sino que le recuerda que nunca dejó de serlo.

Ese matiz es crucial. Moore no habla de transformación, sino de identidad reprimida. Y ahí aparece, ya desde las primeras páginas, una lectura inevitablemente nietzscheana. El hombre corriente no es el estado natural del ser humano, sino una forma domesticada, adaptada a la comodidad y al miedo. Miracleman no es un superhéroe en el sentido clásico; es la encarnación de una posibilidad latente, de una versión superior del yo que ha sido negada para poder vivir en sociedad.

Leach, con su trazo limpio y austero, refuerza esa idea. No hay espectacularidad gratuita. Cada viñeta parece decirnos que esto no va de fuegos artificiales, sino de asumir una verdad incómoda.

La falsa comodidad del héroe clásico

Con la llegada de Alan Davis al apartado gráfico, la serie parece respirar de otro modo. El dibujo se vuelve más amable, más reconocible, más cercano al cómic de superhéroes tradicional. Pero esa sensación es, en realidad, un espejismo. Moore utiliza esa estética más “cómoda” para introducir la idea de que la normalidad es una trampa, un decorado frágil que se sostiene mientras nadie lo ponga realmente a prueba.

Es en esta fase cuando la obra empieza a plantear, de forma cada vez más clara, que el problema no es Miracleman, sino el mundo que lo rodea. Un mundo que no está preparado para convivir con lo absoluto. Y es también aquí donde aparece Kid Miracleman, una de las figuras más perturbadoras jamás concebidas en el género. No porque sea especialmente complejo, sino porque es terriblemente coherente: un niño con poder ilimitado no se convierte en un héroe, sino en un monstruo.

Kid Miracleman es la demostración práctica de que el poder no ennoblece, solo amplifica. En términos filosóficos, es el reverso grotesco del superhombre: la prueba de que, sin una cultura ética profunda, la trascendencia conduce al nihilismo más brutal. Moore no teoriza: muestra.

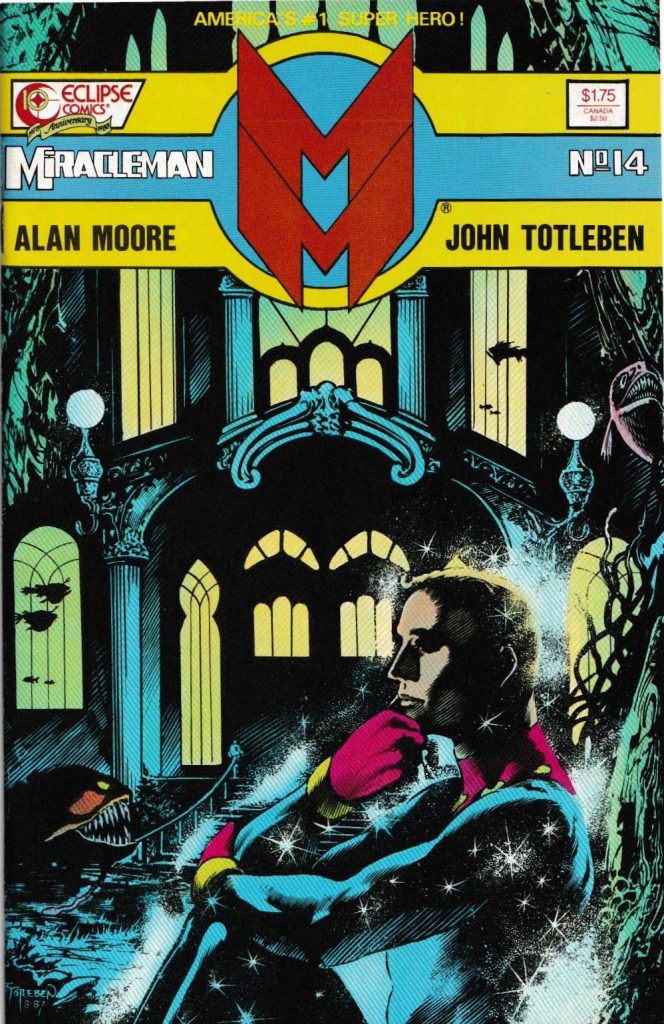

Totleben y el fin de la ilusión

Cuando John Totleben toma el relevo gráfico, Miracleman deja definitivamente de parecer un cómic convencional. Su dibujo es orgánico, casi viscoso, cargado de una extraña solemnidad. El mundo ya no es un escenario: es un cuerpo que puede romperse. Y se rompe.

La célebre destrucción de Londres no es una set piece espectacular, sino una tesis visual. Moore y Totleben nos obligan a mirar lo que normalmente el género oculta: las consecuencias reales de la violencia ejercida por seres casi divinos. No hay épica, hay cadáveres. No hay heroísmo, hay terror. El lector comprende, quizá por primera vez con esa claridad, que un superhéroe desatado no es una fantasía de salvación, sino una pesadilla política.

Aquí la obra conecta de lleno con el clima intelectual de los años ochenta: el miedo nuclear, la desconfianza hacia las grandes narrativas de progreso, la sospecha de que la tecnología y el poder han superado nuestra capacidad moral para gestionarlos. Miracleman no es ajeno a su tiempo: es uno de sus diagnósticos más lúcidos.

El Olimpo como derrota

La fase final de la obra, ya abiertamente reflexiva, nos muestra un mundo “mejor”. Miracleman y los suyos instauran una utopía. Desaparecen el crimen, la enfermedad, la pobreza. Todo aquello que durante siglos ha definido la tragedia humana queda neutralizado. Pero el precio es evidente, aunque apenas se subraye: la humanidad ha dejado de decidir su propio destino.

Mike Moran, el hombre, se desvanece. No muere de forma espectacular; simplemente deja de ser relevante. Y ese es, quizá, el gesto más cruel y más honesto de Moore. La victoria del superhombre implica necesariamente la desaparición del hombre corriente. No hay síntesis posible. No hay conciliación.

Aquí la sombra de Friedrich Nietzsche es explícita. El Übermensch no es un ideal moral al que aspirar sin consecuencias, sino una ruptura radical con la condición humana tal como la conocemos. Moore entiende algo que a menudo se olvida en lecturas simplistas: el superhombre no viene a salvarnos, viene a sustituirnos.

Una obra fragmentaria y, sin embargo, cerrada

Resulta paradójico que una serie publicada de forma errática, con cambios de editorial, de dibujantes y con una difusión irregular, sea una de las obras más compactas y coherentes de Moore. Pero en parte ahí reside su fuerza. Miracleman no depende de una continuidad perfecta, sino de una idea central poderosa que lo vertebra todo: la incompatibilidad entre lo humano y lo divino cuando ambos comparten el mismo espacio.

Los distintos estilos gráficos no rompen la obra; la enriquecen. Cada dibujante aporta un registro emocional distinto, y Moore adapta su escritura a cada uno de ellos con una inteligencia narrativa extraordinaria. El resultado no es una suma de etapas, sino un viaje con sentido, una progresión inevitable hacia una conclusión que, una vez alcanzada, parece la única posible.

Mike Moran somos nosotros

La dicotomía entre Miracleman y Mike Moran no es solo una idea de guion: es una metáfora de nuestra propia experiencia vital. Todos hemos sentido esa fractura entre lo que somos y lo que intuimos que podríamos ser. Entre la vida cotidiana, con sus renuncias, y la fantasía de una versión más plena, más segura, más libre de nosotros mismos.

Leído en COU, cuando uno empieza a sospechar que crecer implica perder algo, Miracleman actuaba como un espejo inquietante. No ofrecía consuelo, pero sí lucidez. Nos decía que la trascendencia tiene un precio y que, a veces, ese precio es precisamente aquello que nos hace humanos.

Para mí sigue siendo una de las visiones más redondas de Alan Moore: un poema oscuro sobre el poder, la identidad y el vértigo de la trascendencia. Y porque, en el fondo, como en la canción Once in a Lifetime de Talking Heads, seguimos preguntándonos si dentro de nosotros late un Mike Moran intentando recordar la palabra mágica… o un Miracleman contemplándonos desde el otro lado, preguntándose cuándo daremos el paso definitivo.

Víctor Martínez